开元棋官方正版下载 杏林青年丨于洋:读中医之书需要方法

于 洋

是医学博士,同时担任教授和博士生导师,广州中医药大学中药学一级学科方药基础理论与应用方向的主要学术负责人,并且担任中华中医药学会方剂学分会常务委员及副秘书长职务。长期致力于方剂学的医学、教学和科研工作,曾负责并完成国家自然科学基金项目四项,并且撰写并发表了二十多篇学术论文。

学习刚开始时,于洋觉得当时没有认真投入读书,后来为此感到遗憾,觉得浪费了不少时间。他以为大多数人回顾十年前都会觉得计划不周,大多都有悔意。世人常说要追求人生圆满,可又有几个人能每阶段都自信地说自己做到了最好。因为存在缺憾,所以会反思往昔与展望将来,学生时代的悔恨使于洋掌握了学术研究及阅读的技巧。

01 带着中医存在分家体系的观点读书

中医有派别划分,早在汉代《汉书·艺文志》里就已体现。汉志把医学归入“方技略”,分为四种,包括医经、经方、方技、神仙。范行准先生指出,医经是阐述医学原理的著作,经方是记录实际用药的书籍。于洋认为:“派别划分的历史非常悠久,在文字形成之前就已存在。其形成很可能与地域差异有关,导致中医的起源并非单一中心。”汉志里收录的医经和经方著作,从书名就能看出,那时两家学说已相互渗透演进,到了金元时期,彼此的分别已经不那么清晰了。不过,医经更偏重阐述医学原理,经方则更专注于实际治疗。研读专业书籍时,还是应该持有区分两家学派的看法,带着辨别态度去阅读内容。研究方剂的于洋,认为方剂学应归属于经方范畴。他表示“经方并非特指某个方剂,而是中医的一种整体理论框架。”该体系核心在于实践应用。所以,于洋学习时主要关注药物验证环节。他非常看重基于症状的用药心得和模式,一旦实践与理论相悖,他会遵循经验而非理论;对于那些缺乏实践支撑、纯理论化的说法,他会选择舍弃。如果用药实践仅基于理论而缺少病症依据,那么应当参考《神农本草经》以及历代草本文献的记载,同时结合《伤寒论》《千金要方》《外台秘要》中收录的方剂,经由对比分析,深入探寻药物应用的病症依据和用药规律。

02 带着主动用智的方法读书

阅读经方体系这类专业书籍开元棋盘app官方版下载_开元棋盘app官网版下载-跑跑车,需要采取怎样的策略,或者在学习过程中应当锻炼哪些技能?于洋提出了他的第二种阅读方式:学习时尽量运用“以思辨的态度”,而不是以阅读书籍的多少为标准。何谓思辨?怎样实践思辨?于洋借助研究经方理论开元棋官方正版下载,考察了张仲景所著《伤寒论》同以往经方学派的差异,又详述了如何运用智慧来应对,对此作出了解释。

仲景之前经方诸家是经验性的,仲景《伤寒论》是规律性的

以于洋引用的《辅行诀脏腑用药法要》中的小阳旦汤为例,该方用于治疗流行性感冒,症状表现为发热,出汗且怕风,鼻子发出声响并伴有干呕。《千金要方》记载的阳旦汤,适用于伤寒或中风导致脉象浮大,发热时冷时热,出汗怕风,头项部僵硬,鼻子发出声响并伴有干呕,此时应使用桂枝汤。《伤寒论》所述太阳病的症状包括头痛,发热,出汗,怕风,治疗时需用桂枝汤。说明仲景之前经方诸家是经验性的,仲景《伤寒论》是规律性的。

《辅行诀》与《千金要方》里,桂枝汤也称作阳旦汤,方剂先列,病症随后,这叫小阳旦汤,能治……;但《伤寒论》则不同,病症先提,方剂随后,这便是……,用桂枝汤来应对。《伤寒论》首先提出病症,并将病症归纳为“太阳病”,由此确立了先分析病症,再确定药方的诊疗原则;先辨别六经,再分析具体证候的论治方式,也就是说,出现头痛,发热,出汗,怕风等症状,就属于太阳病,可以采用桂枝汤治疗;太阳病患者,必须具备头痛,发热,出汗,怕风这些症状,才能使用桂枝汤。因此,《伤寒论》在之前医家经验的基础上,将诊疗方法提升为具有普遍规律性的体系。

经验上升为规律,必定是主动用智的结果

于洋指出,“经方”中的“经”字,意味着经过验证。张仲景的《伤寒论》比起之前的经方著作,将经验提升为普遍规律,这必然是运用智慧主动探索的结果。毕竟,无论是全人类的经验积累,还是个体的经验总结,都不可能完全周全。张仲景一定是基于前人积累的大量经验,又结合自身实践,当这些经验尚不完整时,通过积极运用智慧,才使得《伤寒论》超越了以往经方学派的实践性,发展出系统性规律。

应主动用智去读书,读书应促进用智能力

根据仲景《伤寒论》经方诸家经验性分析得出的规律性结论,于洋提出,应当运用智慧去阅读,即阅读过程中的品味和思考最为关键。专业书籍应当有助于培养和提升用智的能力,而关于生活、情感、人生经历的阅读则可以另作处理。

于洋谈到经验增长和智慧运用,他指出,随着年岁增长,经验必定会持续累积,而智慧运用能力或许会先增强,然后开始减弱,甚至可能发生急剧的衰退。人的智慧才能若在年纪尚轻时就加以训练,比如从十五六岁开始学习逻辑思维,那么很可能在35岁到45岁这十年间,会迎来运用智力的鼎盛时期,然而那并非经验积累到相当丰富成熟的阶段。于洋跟仲景探讨《伤寒论》的成书年纪,假如仲景在公元197年于荆州遇见王仲宣时看到了《汉志》,仲景当时大约四十三岁,到公元206年完成《伤寒杂病论》,恰好过去了十年,或许正是个人智慧发挥得最为出色的时期

于洋觉得自己在智慧最充沛的年华里没有专心致志地阅读,因此深感遗憾。于洋认为运用智慧去阅读具有特殊意义,强调在掌握了相当有分量的知识内容,并且得到适当引导之后,应当主动地激发自己的智慧潜能。于洋同时告诫大家,弥补知识空白要趁早,读书学习要趁年少。

一本书,若不经思考去阅读,它对你的思考能力毫无助益。当然,也有不少书籍,或许无需深入思考,例如小说之类的读物,这类书虽然不需动脑阅读,却可能对人际交往、家庭关系和人生选择产生影响,只是它们无法促进逻辑思维的发展。于洋觉得看书要分门别类,假如站在个人职业立场,可以不读虚构作品;而站在个人生活立场,却很有益处,应该仔细体会。

于洋觉得读书带来的快乐很抽象,难以言传。这种感受类似共鸣,既可能是情感上的呼应,也可能是思想上的契合,或者是观点上的相投。解释起来十分困难,假如非要阐述,极有可能在有所收获之际,你会察觉到前辈们早已在你之前就有了极为透彻的阐释,那时你不会感到任何失落,不同于科研过程中发现已有相关研究时的感受,而是会觉得在这样跨越时空的境遇里,竟然有相同的思考或见解,会感到无比的欣喜。即便前辈的见解同自己的领悟有所出入,或者挑战了自身的认知,这种感受依然充满快乐。于洋表示:“当你察觉到事物的规律,并且明白这种认知并非独有,那种情况下就会感到十分欢欣。”

对于研习医学典籍,于洋持有独特看法,例如研读经方时,其目的在于应用,无需在意文字的古朴或深奥,也无需欣赏文字的优雅或美丽,直白简略的文字最为直接有效,那些言简意赅的表述,本就不属于医学的经方范畴。由此可见何为经典,经典应当是指其内涵具有相对的恒久性。”但也不完全是,每个人心中对经典的定义会有所不同。

于洋结合自身经历阐述经典特质:卓越的著作大致有两种情形,一种读后深感精妙,历经时日领悟其深意,进而能仿效创作,此乃借鉴前贤之意。另一种则无论何时重读,仍觉难以企及作者高度,也不敢妄称与之看齐,此即世人公认的杰作。经典可以分成两种类型,一种类型是作者只注重严谨的逻辑推理或阐述,而不顾及读者的理解,于洋称之为“高冷”的经典,《伤寒论》或许就是经方体系中这种类型的经典,另一种类型是作者会顾及广大读者的认知水平,循序渐进地、从局部到整体地展开论述,所写的文字能够让读者体会到作者的用心,甚至去揣摩作者的形象。于洋认为这两种书籍都是经典,都值得反复读、持续读。

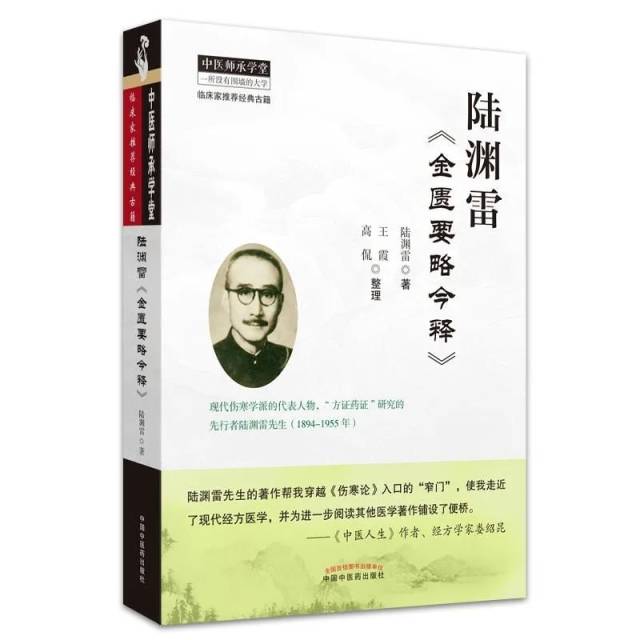

于洋向读者介绍了陆渊雷的代表性作品《伤寒论今释》和《金匮要略今释》,还提到了他零散的文稿和手记。陆渊雷留下了大量作品和手记,他个人的人生经历非常清晰,容易引发人们的共鸣,这些经历也对他阅读和为人处世产生了一定作用。存在不同看法的是,陆渊雷即便具备深厚的学识与修养,当置身于中西医的纷争背景下,面对学术上的分歧时,仍会使用带有个人攻击意味的言辞,这一点颇为引人注目,于洋由此觉得,想要让自己所撰写的内容不受干扰,确实并非易事。

《伤寒论今释》

出版社

学苑出版社

内容简介

陆氏整合前人研究成果,借鉴日本学者观点,以较为简明的方法对《伤寒论》进行梳理、总结和说明,挑选了其中关键内容进行注释。作者尝试运用现代医学理论来解释《伤寒论》的部分内容,在中西医学结合与中医进步领域进行了创新探索。然而由于思维方式的局限,加上对西医了解不够深入,因此难免存在一些偏颇和欠缺。

《金匮要略今释》

出版社

中国中医药出版社

内容简介

陆氏研读《金匮要略》的历代研究文献,借鉴目人理论,对《金匮要略》文本进行梳理总结和阐释说明,还努力结合中西医学理论,在中西医学融合和中医进步领域进行了创新探索。著名中医临床专家岳美中先生在学习中医期间,阅读过陆渊雷先生的《伤寒论今释》《金匮要略今释》。忽然领悟其中别有深意,随后便参与了陆渊雷先生创办的遥从(函授)组织进行深造,最终成为医学界的杰出人物。

陆渊雷的著作确实难以企及。他当时对西方医学的理解达到了相当的高度,并且非常透彻。他讲解西医的生理和病症,非常清晰,容易理解,也容易听懂。然而,也能发现他在研究这条道路上有些固执,就是不肯放手,始终没有放弃。

于洋最后给读者提供了一些认识中医方法的参考意见。他建议,探索中医的入门阶段不建议直接研读那些典籍,因为中医的典籍往往显得枯燥乏味开元ky888棋牌官方版,即便是意志力再坚定的人,也可能逐渐失去探究的热情。可以从篇幅较短且中医造诣较深的文章入手进行研读,例如范行准撰写的部分作品,或是民国时期汇编的中医药文献,还有《中国急救医学》刊登的相关内容。

鲁ICP备18019460号-4

鲁ICP备18019460号-4

我要评论